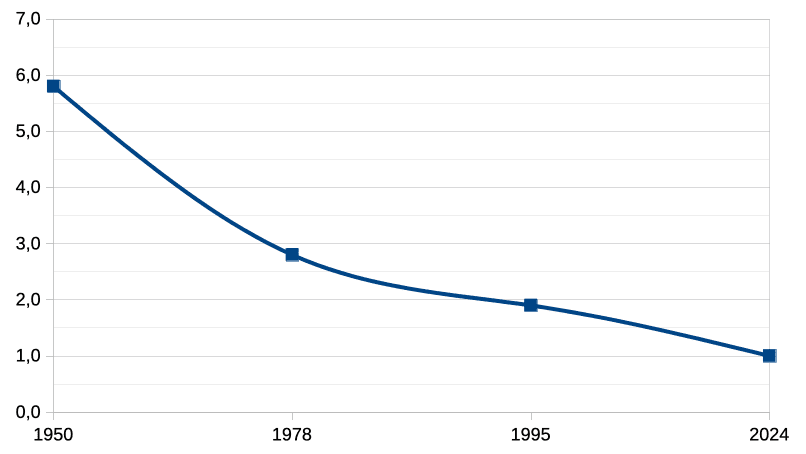

Der U-Wert und dessen Entwicklung ist die wichtigste Kennzahl zur Bewertung der Energieeffizienz der Gebäudehülle und Fenstern.

Fenster gelten traditionell als Schwachpunkt in der Gebäudehülle, doch ihre energetische Qualität hat sich in den letzten Jahrzehnten dramatisch verbessert. Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) von Fenstern – angegeben in W/(m²K) – beschreibt den Wärmeverlust durch das Bauteil: Je kleiner der U-Wert, desto besser die Dämmwirkung. In den vergangenen 40 Jahren ist der Uw-Wert marktüblicher Fenster in Deutschland um mehr als den Faktor 8 gesunken . Diese „Zeitreise“ zeichnet chronologisch nach, wie technische Innovationen (z. B. Zweifach- und Dreifachverglasung, Low-E-Beschichtungen, Edelgasfüllungen) und gesetzliche Vorgaben (Wärmeschutzverordnungen, EnEV, GEG) den U-Wert von Fenstern kontinuierlich verbessert haben. Dabei werden auch Baupraxis und Marktverfügbarkeit im jeweiligen historischen Kontext beleuchtet.

Fenster im 18. Jahrhundert: Einfachfenster mit Einfachverglasung

m 18. Jahrhundert dominierten Einfachfenster mit einschichtiger Verglasung als Standard. Üblich waren zweiflügelige Kastenrahmen mit schlanken Holzprofilen und kleinformatigen Glasscheiben, die durch Bleisprossen oder hölzerne Sprossen unterteilt waren . Grund dafür war die limitierte Größe der herstellbaren Glasscheiben – erst ab dem 17. Jahrhundert konnten Glashütten größere Tafeln produzieren, was im 18. Jahrhundert zu Fenstern mit etwas größeren Scheiben führte . Dennoch blieben Fensterscheiben meist mundgeblasen (Kron- oder Zylinderglas) mit ungleichmäßiger Dicke und welliger Oberfläche. Die einzelnen Glasscheiben wurden mit Kitt in den Holzflügel eingesetzt und mit Nägeln gesichert. Die Holzrahmen selbst bestanden oft aus Weichholz (z.B. Kiefer oder Fichte) und waren im späteren 18. Jh. zunehmend mit einem weißen Farbanstrich versehen (Schutz und modische Optik).

Konstruktive Merkmale

Diese frühen Einfachfenster waren in dicken Mauerwerkswänden meist nahe der Außenfassade eingebaut, um die Außenansicht mit profilierter Laibung zu betonen. Außen angebrachte Fensterläden (Holzklappläden) dienten nachts als Verschluss . Eine spezielle Abdichtung im heutigen Sinne gab es nicht: Die Flügel schlossen durch Überlappung auf dem Rahmen (Falz) grob ab, jedoch ohne elastische Dichtungen. Kleine Spalte und Undichtigkeiten waren normal. Im Winter wurde deshalb häufig auf dichtschließende Fensterläden zurückgegriffen, welche – wenn geschlossen – ähnlich wie ein zweites Fenster wirkten und einen isolierenden Luftpolster vor dem Glas schufen. Trotz solcher Maßnahmen blieb der Wärmeschutz gering.

Energetische Wirkung

Ein einfachverglastes Holzfenster jener Zeit bot praktisch kaum Wärmedämmung im Vergleich zur massiven Wand. Wissenschaftliche Rekonstruktionen zeigen, dass ein typisches Einfachfenster mit Einfachverglasung einen U-Wert von rund 5 W/m²K aufweist . Dieser Wert bedeutet einen sehr hohen Wärmeverlust: Im Winter fühlten sich die Fensterflächen „eisig“ an, fast so als wäre dort eine dauerhafte Kältebrücke nach außen. Zum Vergleich: Selbst eine unverputzte Stein- oder Ziegelwand jener Zeit hatte deutlich niedrigere U-Werte (je nach Dicke etwa 1–2 W/m²K), wodurch klar wird, dass das Fenster die schwächste Stelle der Gebäudehülle war.

Klimatische und wohnhygienische Konsequenzen

Bewohner waren mit erheblicher Zugluft und Kältestrahlung konfrontiert. Durch die ungedichteten Fugen drang kalte Außenluft spürbar in den Innenraum, was gerade in Fensternähe zu Unbehaglichkeit führte. In kalten Wintern bildeten sich innen an der Glasscheibe häufig Tauwasser und sogar Eisblumen – die warme Raumluft kondensierte am eiskalten Glas und gefror dort. Die Raumseite der Fensterlaibung und -bank war oft feucht, was zu Schimmel führen konnte. Andererseits sorgten die undichten Fenster für kontinuierliche Lüftung: Frischluft gelangte ständig ins Haus, was zwar Wärmeverlust bedeutete, jedoch auch die Luftfeuchte niedrig hielt. Dadurch blieb es in Altbauten trotz primitiver Fenster oft relativ trocken, was die Kondensatbildung begrenzte. Dennoch war die Behaglichkeit gering – ohne zusätzliche Maßnahmen waren Aufenthaltsbereiche in Fensternähe im Winter ungemütlich kalt. Wohlhabendere Haushalte nutzten deshalb schwere Vorhänge oder Wandteppiche als zusätzliche Barriere vor Fenstern, um Zugluft abzuhalten . Solche dicht gewebten Vorhänge wurden abends zugezogen und verbesserten subjektiv das Wohnklima etwas, indem sie die Kaltluftabstrahlung von den Fenstern in den Raum reduzierten.

Verbesserungen im 19. Jahrhundert: Vom Winterfenster zum Kastenfenster

m Verlauf des 19. Jahrhunderts wuchs das Bewusstsein für den Wärmeverlust durch Fenster. Mit der Verbreitung effizienterer Heizungen (z.B. Kohleöfen, erste Zentralheizungen in öffentlichen Gebäuden) stieg der Anspruch an Wohnkomfort, und technische Innovationen im Fensterbau setzten ein. Zwei entscheidende Entwicklungen prägten diese Zeit: das Winterfenster (Vorfenster) ab Mitte des 19. Jahrhunderts und das Kastenfenster gegen Ende des Jahrhunderts.

Winterfenster (Vorfenster)

Um 1850 begann man, in der kalten Jahreszeit zusätzliche Fensterflügel von außen vor das eigentliche Fenster einzuhängen . Dieses Vorfenster ersetzte vielerorts die traditionellen Fensterläden im Winter und bestand aus einem einfachen Holzrahmen mit Glasscheibe, der bei Bedarf vor dem Außenfenster befestigt wurde . Zwischen dem normalen Innenfenster und dem vorgesetzten Winterfenster entstand ein ruhender Luftzwischenraum, der ähnlich wie ein geschlossener Laden die Wärmedämmung deutlich verbesserte . Historische Berichte zeigen, dass diese Winterfenster bereits um 1600 bekannt waren und zumindest in wohlhabenden Haushalten oder kalten Regionen eingesetzt wurden . Der älteste erhaltene Nachweis stammt von 1695, als an einem Schloss bei Ulm ein einfaches Barockfenster durch ein vorgesetztes Winterfenster zum Doppelfenster erweitert wurde . Im 19. Jahrhundert setzten sich Vorfenster nun breiter durch, da sie pragmatisch an bestehenden Fenstern nachrüstbar waren und im Sommer wieder entfernt werden konnten.

Energetische Wirkung: Das Doppelfenster aus Innen- und Vorfenster reduzierte spürbar den Wärmeverlust. Quantitative Messungen gab es damals zwar noch nicht, doch heute weiß man, dass ein ruhender Luftspalt die Wärmedurchgangskoeffizienz deutlich senkt. Schätzungsweise ließ sich der U-Wert des Fensters mit einem korrekt montierten Winterfenster halbieren. Moderne Untersuchungen zeigen, dass durch eine zweite Fensterebene in Kombination mit Einfachverglasung Gesamt-U-Werte um 2,5 bis 3,5 W/m²K erreichbar sind – je nach Dichtheit und Spaltbreite. Zeitgenössisch war vor allem die gefühlte Verbesserung wichtig: Innenräume blieben merklich wärmer und die Oberflächentemperatur der inneren Scheibe stieg, sodass Tauwasser innen seltener auftrat. Im Vergleich zur vorherigen Einfachverglasung verringerte sich die Kondenswasserbildung an der Raumseite deutlich . Allerdings konnten bei unsachgemäßer Handhabung auch Probleme entstehen: Wurde das Luftpolster zwischen den Scheiben nicht belüftet, kondensierte Feuchte als Wasser am kalten äußeren Glas und konnte Holzrahmen schädigen.

Konstruktive Merkmale: Vorfenster wurden meist in den vorhandenen Blendrahmen oder den Falz der ehemaligen Läden eingehängt . Sie mussten im Frühjahr abgenommen und eingelagert werden. Da sie primär dem Nutzen dienten, waren sie oft einfacher gestaltet und passten nicht immer optisch zur Fassade – tatsächlich kritisierte man im 19. Jh. gelegentlich, Vorfenster „verschandelten“ die Hausansicht trotz ihres unbestreitbaren praktischen Nutzens . In der Praxis bedeutete dies einen Kompromiss zwischen Ästhetik und Energieeffizienz.

Kastenfenster

Aus dem Konzept der Vorfenster entwickelte sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts das Kastenfenster, eine fest verbaute Doppelfenster-Konstruktion . Hierbei sind zwei vollständige Fensterflügel (Innenfenster und Außenfenster), jeweils mit Einfachverglasung, in einen gemeinsamen Rahmen integriert – zwischen ihnen befindet sich ein abgeschlossener, kastenförmiger Hohlraum als Luftschicht . Diese Bauweise verband also das Prinzip des Winterfensters in einer Einheit, die dauerhaft im Mauerwerk installiert war. Das Kastenfenster wurde insbesondere im mitteleuropäischen Raum (z.B. in Berliner und Wiener Mietshäusern, aber auch im norddeutschen Raum wie Hamburg) zum neuen Standard für bessere Häuser um 1900.

Innenansicht eines historischen Kastenfensters mit geöffnetem inneren Oberlichtflügel. Gut erkennbar sind die doppelte Fensterebene (Innen- und Außenflügel) sowie der dazwischen liegende Luftzwischenraum.

Typische Ausführungen unterschieden sich regional leicht: Beim Altberliner bzw. Wiener Kastenfenster öffneten beide Flügel nach innen, wobei der äußere Flügel etwas kleiner dimensioniert war, um komplett durch den inneren Rahmen hindurchzupassen . Dadurch war das geöffnete Fenster nie direkt dem Regen ausgesetzt und beide Fensterebenen konnten näher beieinander liegen. Im Gegensatz dazu hatten z.B. Hamburger Fenster einen nach außen öffnenden Außenflügel und einen nach innen öffnenden Innenflügel – was die Bedienung der meist tiefen Fensternische erleichterte, da der Innenraum nicht von offenen Flügeln verstellt wurde. Allen Varianten gemein war der deutliche Luftzwischenraum (typisch 10–20 cm), der als isolierende Schicht wirkte. Die Konstruktion aus zwei getrennten Ebenen brachte zugleich Verbesserungen im Schallschutz mit sich, war aber auch aufwändiger und teurer in der Fertigung.

Energetische Wirkung: Kastenfenster bedeuteten einen großen Fortschritt in der Wärmedämmung historischer Fenster. Der mehrschalige Aufbau erzielt weitaus bessere Wärmeschutzwerte als ein Einfachfenster . Bei intaktem Zustand (gut schließende Flügel) liegt der U-Wert eines traditionellen Kastenfensters ungefähr im Bereich 3 W/m²K oder darunter, je nach Spaltabdichtung. Untersuchungen der Denkmalpflege zeigen, dass durch einfache Verbesserungen – etwa das Nachrüsten einer Dichtung am inneren Flügel – U-Werte um 2,5 W/m²K erreicht werden können . Dies entspricht etwa der Hälfte des Wärmeverlustes eines einzelnen einfachverglasten Fensters (≈5 W/m²K ). Wichtig war allerdings, dass die Dichtheit der beiden Ebenen abgestimmt war: Traditionelle Vorgaben empfehlen, innen dichter und außen etwas undichter zu bauen . So bleibt der Innenraum vor Zugluft geschützt, während geringfügige Undichtigkeiten am Außenflügel eine minimale Belüftung des Scheibenzwischenraums gewährleisten und Feuchtigkeit nach außen entweichen lassen. Hielte man nämlich beide Ebenen absolut dicht, könnte eingetragene Feuchte im Zwischenraum eingeschlossen werden und als Kondensat zu Holzschäden führen. Insgesamt aber boten Kastenfenster ein deutlich behaglicheres Wohnklima: Die innere Scheibe blieb relativ warm, so dass im Wohnraum kaum noch Kondenswasser an den Fenstern anfiel und die Zugluft drastisch reduziert wurde.

Konstruktive Merkmale: Kastenfenster wurden meist mittig in der Wandstärke oder mit einem Teil des Kastens in die Laibung eingebaut, um den Luftzwischenraum vollständig von der Außenluft zu umschließen. Die Flügelprofile waren etwas filigraner als bei Einfachfenstern, da insgesamt vier Flügel (zwei Ebenen à zwei Flügel) im Blendrahmen Platz finden mussten. Häufig waren die äußeren Scheiben ohne Unterteilung oder mit wenigen Sprossen, während die inneren Flügel ggf. aus ästhetischen Gründen Sprossenteilungen aufwiesen – dies variierte je nach Architekturmode. Gegen Ende des 19. Jh. verbesserte sich auch die Glasqualität dank industrieller Fertigung: Man konnte klareres, gleichmäßigeres Flachglas herstellen, was größere Scheiben zuließ und die Lichtausbeute steigerte. Die Fensterrahmen bestanden weiterhin aus Holz; Metallrahmen spielten bis dahin kaum eine Rolle im Wohnbau (allenfalls im Industrie- oder Sakralbau gab es frühe gusseiserne Fenster, die jedoch thermisch sehr ungünstig waren). Spezielle Dichtmaterialien wie Gummiprofile gab es noch nicht – man behalf sich teilweise mit Filzstreifen oder Korkstreifen, die Anfang 20. Jahrhundert an inneren Falzen eingesetzt wurden, um Zugluft weiter zu mindern (eine frühe Form der Fensterdichtung).

Wohnklima

Die Einführung des Kastenfensters verbesserte das Wohnklima erheblich. Räume ließen sich mit weniger Heizenergie auf Temperatur halten, und die Aufenthaltsqualität in Fensternähe stieg. Zugerscheinungen wurden minimiert, da die innere Ebene weitgehend luftdicht schloss. Bewohner bemerkten, dass es weniger „zieht“ und man näher am Fenster sitzen konnte, ohne zu frieren. Auch war die Oberfläche der inneren Scheiben nun wärmer, sodass die Behaglichkeit insgesamt zunahm – die Strahlungskälte, die von großen kalten Glasflächen ausgeht, wurde reduziert. Allerdings verringerte sich durch dichtere Fenster die unkontrollierte Lüftung des Raumes. In vielen Altbauten war ein gewisses Maß an dauernder Lüftung aber notwendig, um Feuchte und verbrauchte Luft abzuführen. Wurden Fenster sehr dicht gebaut, musste daher vermehrt manuell gelüftet werden, um ein gesundes Raumklima zu sichern. Dieses Prinzip gilt bis heute: Wenn historische Einfachfenster zu Kastenfenstern nachgerüstet oder abgedichtet werden, sinken zwar die Lüftungswärmeverluste, aber es kann eine zusätzliche Lüftung erforderlich sein, um den hygienischen Mindestluftwechsel zu gewährleiste

1950-1960

In den 1950er- und 1960er-Jahren waren Fenster fast ausschließlich einfachverglast. Solche Einfachfenster besaßen U-Werte um 5 bis 6 W/(m²K) – gemessen wurden z. B. ~5,5 W/(m²K) – was enorme Wärmeverluste bedeutete. Pro Quadratmeter Fensterfläche gingen jährlich etwa so viele Heizwärme verloren, wie dem Energiegehalt von 60 Litern Heizöl entsprechen . Dies führte in der kalten Jahreszeit zu sehr niedrigen Innentemperaturen an der Fensterscheibe. Eisblumen auf der Raumseite des Glases waren keine Seltenheit . Trotz dieser schlechten Wärmedämmung standen Komfort und Energieeffizienz zunächst nicht im Fokus – Heizenergie war preiswert, und große Fensterflächen galten als modern. Erst gegen Ende der 1960er begann man, verbesserte Verglasungen zu entwickeln: 1959 wurde das erste Isolierglas (Zweischeiben-Verbundglas) marktreif , fand jedoch zunächst noch wenig Verbreitung im Massenmarkt.

1959

Entwicklung des ersten Isolierglases.

1970

In diesem Jahrzehnt erfreuten sich große Fensterflächen großer Beliebtheit, oft über 50% der Gebäudefläche. Diese einfachverglasten und schlecht isolierten Fenster beeinflussten den Wärmehaushalt und Energieverbrauch der Gebäude erheblich. Glücklicherweise waren die Heizölpreise niedrig.

1977

Die Ölpreiskrise 1973 führte zu steigenden Heizkosten und dem Bewusstsein, dass einfachverglaste Fenster ein Problem darstellen. Die Wärmeschutzverordnung von 1977 legte gesetzliche Grundlagen für Energieeinsparungen im Bau fest. Zweifachverglasungen und Dichtungen wurden verpflichtend, Einfachverglasungen in Wohngebäuden ab 1978 verboten.

1970-1980

Fenster mit Zweifach-Isolierglas aus dieser Zeit erreichen U-Werte von etwa 2,8, sind jedoch sanierungsbedürftig. Trotz der Luftschicht zwischen den Scheiben, die den Wärmetransport reduziert, verbleibt ein erheblicher Wärmetransport durch Strahlung, wodurch der U-Wert nicht so stark sinkt wie erwartet. Die innere Oberflächentemperatur beträgt an kalten Tagen circa 7,5 °C, was zwar Eisblumen verhindert, aber immer noch zu Kondensation führen kann.

1978

Zunehmende Verwendung von Mehrscheiben-Isolierglas.

1982

Zweite Wärmeschutzverordnung: Verschärfung und Verbesserung der Regelungen der ersten Wärmeschutzverordnung.

ab 1990

Die nächsten entscheidenden Innovationsschritte erfolgten Ende der 1980er und in den 1990er-Jahren. Hauchdünne Low-E-Beschichtungen (low emissivity) – metallische Schichten auf der Scheibenoberfläche zum Scheibenzwischenraum hin – wurden entwickelt, um den Wärmestrahlungsanteil zwischen den Glasflächen drastisch zu reduzieren . Gleichzeitig ersetzte man die Luft im Scheibenzwischenraum durch Edelgase mit geringerer Wärmeleitfähigkeit, vor allem Argon (Krypton kam seltener aus Kostengründen zum Einsatz) . Diese Wärmeschutzverglasungen der neuen Generation verbesserten den U-Wert von Zweifachverglasungen nochmals erheblich. Anfang der 1990er setzte zunächst in Pilotprojekten (z. B. Niedrigenergie- und erste Passivhäuser) der Einsatz solcher Verglasungen ein.

Mit der dritten Wärmeschutzverordnung 1995 wurden die hochisolierenden Zweifach-Wärmeschutzverglasungen dann zum allgemeinen Standard im Neubau und bei Modernisierungen . Fenster, die ab ca. 1995 eingebaut wurden, erreichten nun meist U-Werte unter 1,9 W/(m²K) – im Durchschnitt lagen Üblich-Fenster (Holz- oder Kunststoffrahmen mit Zweifach-Wärmeschutzglas) bei ca. 1,3–1,7 W/(m²K) . Damit halbierte sich der Wärmeverlust abermals gegenüber den unbeschichteten 80er-Jahre-Isolierverglasungen . Die Wohnbehaglichkeit profitierte deutlich: Selbst bei strengem Frost bleiben die inneren Scheibentemperaturen nun im zweistelligen °C-Bereich (ca. 13 °C) , Tauwasser schlägt sich allenfalls noch am kalten Randverbund nieder. Ab Mitte der 90er erhielten auch Fensterrahmen technische Verbesserungen – z. B. thermisch getrennte Metallprofile, optimierte Mehrkammer-Kunststoffrahmen und warme Kanten (wärmegedämmte Randverbund-Abstandhalter) – um den guten U-Wert der Verglasung nicht durch Rahmenverluste zu konterkarieren .

Hinweis: Interessanterweise führte die WSchVO 1995 ein neues Nachweisverfahren ein: Anstatt starre U-Wert-Grenzen für jedes Bauteil vorzuschreiben, durfte nun eine Energiebilanz des Gesamtgebäudes geführt werden, wobei solare Gewinne durch Fenster und Lüftungsverluste mit berücksichtigt wurden . In der Praxis blieben jedoch hochwärmedämmende Verglasungen unerlässlich, um die verschärften Bilanzanforderungen zu erfüllen. Ab 1995 gab es kaum noch Neubau-Fenster ohne Low-E-Beschichtung – die Zeit der einfach „nur“ luftgefüllten Isolierverglasungen war endgültig vorbei.

ab 2000: EnEV 2002 und Aufkommen der Dreifachverglasung

Zum Jahr 2002 wurden die Wärmeschutzverordnung und die Heizungsanlagen-Verordnung in der neuen Energieeinsparverordnung (EnEV) zusammengeführt . Die EnEV setzte weiterhin schrittweise Verschärfungen der energetischen Anforderungen um, zielte aber vermehrt auf eine ganzheitliche Bilanzierung (Primärenergiebedarf, Referenzgebäude-Methode etc.) statt nur auf Einzelbauteilwerte. Für Fenster bedeutete dies: Es gab zwar Orientierungswerte und maximale U-Werte, doch die tatsächliche Wahl der Verglasung konnte flexibler erfolgen, solange das Gesamtgebäude die Vorgaben erfüllte. Anfang der 2000er waren Zweifach-Wärmeschutzverglasungen (Uw ~1,3–1,5) noch der Regelfall im Neubau. Allerdings begann in diesem Jahrzehnt der nächste Technologiesprung im Fensterbau: die Dreifachverglasung hielt Einzug.

Schon 1994 war mit dem ersten Passivhaus in Darmstadt gezeigt worden, dass Dreischeiben-Wärmeschutzverglasung nötig ist, um den Heizwärmebedarf extrem zu senken. Doch erst ab Mitte der 2000er wurde Dreifachglas zunehmend marktfähig. Seit etwa 2005 kamen verstärkt Fenster mit 3-fach-Wärmedämmglas (zwei beschichtete Scheibenzwischenräume, meist mit Argonfüllung) auf den Markt . Anfänglich wurden diese hocheffizienten Verglasungen vor allem in Niedrigenergie- und Passivhäusern sowie von vorausschauenden Bauherren eingesetzt, da sie noch etwas teurer waren als herkömmliche Zweifachfenster. Die Leistungsvorteile sind jedoch beeindruckend: Durch zwei hintereinandergeschaltete Edelgas-Zwischenräume mit Low-E-Schichten lässt sich der U-Wert der Verglasung auf ~0,5–0,8 W/(m²K) reduzieren . Selbst komplette Fenster (inkl. Rahmen) erreichen mit Dreifachverglasung und optimiertem Rahmen Uw-Werte um 0,8–1,0 W/(m²K), je nach Ausführung . Damit geht pro Quadratmeter Fensterfläche nur noch etwa ein Achtel der Wärmemenge verloren, die ein einfachverglastes 1970er-Fenster durchließ .

Zum Ende der 2000er-Jahre waren Dreifachverglasungen zwar noch nicht allgemein Standard, aber ihre Verbreitung nahm rasant zu. Ab EnEV 2009 wurden die energetischen Anforderungen für Neubauten erneut um ca. 30% verschärft, sodass man mit Zweifachverglasungen nur noch knapp die Grenzwerte einhalten konnte. Dies beschleunigte den Trend zur Dreifachverglasung. Auch Förderprogramme (z. B. KfW-Effizienzhausstandards) empfahlen oder erforderten oft Fenster mit Uw <1,0, was praktisch nur mit 3-fach-Verglasung erreichbar ist.

ab 2010: EnEV-Verschärfungen und Dreifachverglasung als Standard

Im Verlauf der 2010er-Jahre etablierte sich die Dreifach-Wärmeschutzverglasung als Mainstream-Produkt. Bereits wenige Jahre nach Einführung der EnEV 2009 zeigten Marktstudien einen steilen Anstieg des Anteils dreifach verglaster Fenster an den Neubauprojekten . Mit der EnEV 2014 (wirksam ab 2016) wurden die energetischen Neubau-Standards nochmals erhöht, was in der Praxis bedeutete, dass nahezu alle Neubauten fortan mit 3-fach-verglasten Fenstern ausgestattet wurden, um die Vorgaben komfortabel zu erfüllen. Schätzungen gingen Mitte der 2010er davon aus, dass deutlich über die Hälfte der verkauften Fenster im Wohnungsneubau dreifach verglast waren – Tendenz steigend. Moderne 3-fach-Fenster erreichten zu dieser Zeit Uw-Werte von ~0,9 W/(m²K), High-End-Passivhaus-Fenster sogar ~0,7 W/(m²K) . Zum Vergleich: Die besten Zweifach-Wärmeschutzverglasungen lagen bei Uw ~1,1–1,3 W/(m²K), womit sie die neuesten Effizienzanforderungen kaum noch erfüllen konnten.

Parallel zur Verglasung wurden auch weitere Komponenten optimiert. Warme Kanten (thermisch verbesserte Randverbünde) waren bei Qualitätsfenstern mittlerweile Standard, um den Randbereich der Scheibe vor Auskühlung zu schützen. Fensterrahmen aus Kunststoff verfügten über immer mehr isolierende Kammern und optional Dämmeinlagen; Holz- und Holz/Alu-Rahmen wurden stärker dimensioniert oder mit Dämmstoffen kombiniert, um Uf-Werte (Rahmen-U-Werte) von deutlich unter 1,5 W/(m²K) zu erreichen. Auch Vakuum-Isolierglas wurde als Zukunftstechnologie diskutiert, war aber in den 2010ern noch im Prototypen-/Premiumstadium. Insgesamt verwischte sich zunehmend der frühere Nachteil von Fenstern als „Energieleck“: Hochwertige Fenster konnten nun nahezu auf dem Dämmschutz-Niveau einer gut gedämmten Wand mithalten und leisteten dank hoher solare Gewinne sogar einen positiven Beitrag zur Heizwärmebilanz, wenn günstig zur Sonne orientiert .

2020er: GEG und aktueller Stand der Technik

Im November 2020 löste das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) die EnEV ab . Das GEG führt die Verschärfungen fort und integriert zugleich Anforderungen an erneuerbare Energien. Für Fenster wurden die zuletzt gültigen EnEV-Mindestwerte weitgehend übernommen: Neue Fenster dürfen maximal einen U-Wert von 1,3 W/(m²K) aufweisen (Dachflächenfenster 1,4 W/(m²K)) . Diese Werte sind verpflichtend sowohl im Neubau als auch bei Austausch von Fenstern im Bestand. Werden nur die Scheiben erneuert (im vorhandenen Rahmen), fordert das GEG ein Glas mit Ug ≤ 1,1 W/(m²K) . In der Praxis bedeuten diese Vorgaben, dass mindestens eine hochwertige Zweifach-Wärmeschutzverglasung verwendet werden muss – üblich sind allerdings längst Dreifachverglasungen, da sie ohne Schwierigkeiten diese Grenzwerte unterbieten und zusätzliche Energiekosteneinsparungen bringen. So fordern staatliche Förderprogramme mittlerweile Fenster mit Uw ≤0,95 W/(m²K) , was de facto 3-fach-Verglasung mit sehr gutem Rahmen voraussetzt.

Der heutige Fenster-Markt in Deutschland bietet nahezu flächendeckend hochisolierende 3-fach-Fenster an. Typische Neubau-Fenster (Stand 2025) erreichen Uw-Werte um 0,9–1,0 W/(m²K), während Premium-Passivhausfenster Werte von 0,7–0,8 W/(m²K) schaffen. Damit liegen moderne Fenster nur noch bei etwa 1/8 der Wärmedurchlässigkeit von Fenstern aus den 1970er-Jahren . Die Tabelle 1 fasst die historische U-Wert-Entwicklung noch einmal übersichtlich zusammen.

Fazit

Die Entwicklung des Fenster-U-Werts in Deutschland gleicht einer technischen Erfolgsgeschichte: Vom einfachverglasten „Kälteloch“ zum hocheffizienten Wärmedämm-Fenster. Getrieben durch Energiekrisen, immer strengere Bauvorschriften und ingenieurstechnische Innovationen, sank der typische U-Wert von Fenstern seit den 1970er-Jahren von rund 5 W/(m²K) auf unter 1 W/(m²K) . Diese drastische Verbesserung – um den Faktor 5 bis 8, je nach Vergleich – hat den Heizenergiebedarf von Gebäuden deutlich reduziert und zugleich den Wohnkomfort erhöht. Kalte Zugluft und beschlagene Scheiben gehören bei modernen Fenstern der Vergangenheit an. Im Gegenteil können gut geplante Fenster heute netto Energiegewinne erzielen, indem sie Sonnenwärme ins Haus lassen .

Den deutschen Kontext prägten Meilensteine wie die Wärmeschutzverordnungen 1977, 1984 und 1995 sowie die EnEV/GEG, welche die Weichen für den breiten Einsatz neuer Verglasungstechnologien stellten. Ebenso wichtig waren jedoch die Fortschritte der Industrie: Von der Erfindung des Isolierglases über Low-E-Beschichtungen bis zur Etablierung der Dreifachverglasung hat der Markt die jeweiligen Technologien verfügbar und wirtschaftlich gemacht. Heute sind Wärmeschutzfenster ein selbstverständlicher Bestandteil energieeffizienten Bauens – und zukünftige Innovationen (z. B. Vakuumglas, smart glazing) versprechen weiteres Potenzial, den U-Wert von Fenstern noch weiter zu senken, ohne die Transparenz und Tageslichtnutzung einzuschränken. Die Zeitreise der Fenster zeigt, wie Technik und Regulierung Hand in Hand den Wärmeschutz massiv vorangebracht haben – ein Gewinn für Bauherren, Bewohner und das Klima gleichermaßen.

Wissenswertes: Der Feuerzeugtest

Eine einfache Methode zur Bewertung von Fensterverglasungen. Dieser Test hilft, die Anzahl der Glasscheiben und das Vorhandensein spezieller Beschichtungen zu identifizieren. Hierfür wird ein Feuerzeug so vor die Scheibe gehalten, dass man den Widerschein der Flamme beobachten kann:

- Die Anzahl der reflektierten Flammenbilder entspricht der Anzahl der Glasscheiben im Fenster.

- Erscheinen die Flammenbilder in unterschiedlichen Farben, deutet dies auf eine wärmereflektierende Beschichtung im Scheibenzwischenraum hin.